ドレスシューズと呼ばれる革靴(ビジネスシューズ・紳士靴)の正しい履き方と脱ぎ方を説明いたします。

ここでは、ドレスシューズの代表格といえる、内羽根式ストレートチップを例に解説していきます。

(写真の靴:PARASHOE 本革 内羽根式ストレートチップ 黒)

▼ 正しい履き方

▼ 正しい脱ぎ方

▼ 番外編(注意事項)

▼ 関連ページ

(写真・文/靴のパラダイス店長 大嶋信之)

正しい履き方

まず、靴紐を緩めます。

余裕をもって足が入るように、十分紐を緩めます。

そうすることで、足を入れる際に靴に負担をかけないで済みます。

甲部のベロ(タン)を掴んで、上に引っ張るようにして、履き口を広げながら足を入れます。

必ず靴べらを使って、履きます。

靴べらを使わないと、かかとに入っている芯を痛めたり、履き口まわりに変なシワがよったりします。

この時、サイズが合っている革靴を履くと、「シュッ!」と靴から空気が抜ける独特な音がします。

靴紐を締めます。

①足を靴後部にずらす

②紐を適度に引っ張って締める

気を付けたいのが、①の時に足の踵を靴の後部(かかと)にしっかり付けて、紐を縛ることです。

かかとに余裕があると、紐を締めても足がしっかり固定されず、歩きにくく疲れやすいだけでなく、靴擦れしたり、足汗をかきやすくなったりします。(ご参考:足裏の汗と靴のサイズとの関係)

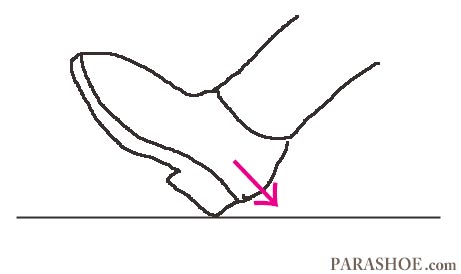

足の踵をしっかり靴の後部(かかと)に密着させる良い方法は、上の図のようにつま先を上げて、地面の方向に力を入れることです。簡単かつしっかり踵を靴後部に密着させることができます。

(ご参考:紐靴の正しい履き方)

締めた状態で、靴紐を結びます。蝶々結びで結びます。

ちなみに、羽根の閉まり具合は、しっかり結んだ状態で、調整がきく程度(できれば1.5cmくらい開いている状態)がベベストと言えます。

(ご参考:羽根の開き具合について)

足の踵が、靴後部(かかと)に隙間なくしっかり密着している状態。

踵が安定すると、靴に足がしっかり固定され、フィットし歩きやすくなります。

正しい脱ぎ方

靴を脱ぐときは、まず紐を緩めます。

足が無理なく抜けるように、十分緩めます。

靴の踵を掴みます。

靴底(ヒール)の方に力を入れて、握るようにします。

踵(ヒール)をしっかり押さえて、足の踵を抜きます。

この時に、サイズと足に合った靴の場合「シュポッ!」と、空気が靴内に流れ込む独特な音がします。

革靴の踵には、月型芯(カウンター)という硬い革が入っていますので、踵(ヒール)をしっかり掴んで脱ぐと、余計なシワも入らず靴を痛めることなく脱ぐことができます。

番外編(注意事項)

正しい履き方や脱ぎ方をすることは、靴に負担をかけず傷めないため、結果的に長持ちします。

ドレスシューズ(革靴・ビジネスシューズ)は、スニーカーと違い、フィットするよう作られていますので、無理矢理脱ぎ履きすると、意外に簡単に壊れてしまうことがあります。また、高級な革(カーフなど)ほど切れやすい傾向がありますので、値段が高い靴ほど注意が必要です。カーフ(仔牛革)は繊維が細く柔らかいためです。本革の靴だけでなく、合皮(合成皮革)の靴も同様です。

履くときに、靴べらを使わないと、写真のようにかかと部分に不自然なシワが入ってしまいます。

これを繰り返すと、かかとに入っている芯も型崩れを起こし、元に戻すことができなくなってしまいます。(修理も難しい部位になります。)また、一度入ってしまったシワは元には戻りません。

正しい履き方と脱ぎ方をしないと、写真のように履き口が切れてしまうこともあります。

紐をほどかずに履く、靴べらの代わりに手の指を使うといった履き方や、紐を緩めずに脱ぐといった脱ぎ履きをすると、履き口部分に負担がかかり、縫い糸が切れて、素材が切れてしまいますので、注意が必要です。

関連ページ

革靴の靴紐の通し方(結び方)の種類と特徴

ドレスシューズ(革靴・ビジネスシューズ・紳士靴)の靴紐(シューレース)の通し方(結び方)の種類と特徴を解説。

羽根(内羽根・外羽根)の開き具合について

紳士靴(革靴・ビジネスシューズ)の羽根のちょうどよい開き具合を解説。

冠婚葬祭の靴選び

結婚式(婚礼・ブライダル)、葬儀などの法事(仏事)などの冠婚葬祭の場での靴選びについて説明いたします。

就職活動(就活)の靴選び

会社(企業)の面接など、就職活動(就活)に適した靴を説明いたします。