革靴(ビジネスシューズ・紳士靴)のサイズがゆるい(大きい)場合の対処方法-インソール(中敷き)でサイズ調整する方法

革靴(ビジネスシューズ・紳士靴)のサイズがゆるい(大きい)場合の対処方法をご紹介いたします。

革靴に限らずあらゆる靴(シューズ)のサイズがゆるい場合は、インソール(中敷き)で調整するのが一般的かつ最良の方法です。サイズが大きい(ゆるい)場合や、履き馴染んでゆるみがでた場合は、インソールを敷いてサイズ調整します。

靴のつま先部分に、ティッシュなどの詰め物をされている靴をたまに見かけますが、つま先には捨て寸と呼ばれる歩行時に欠かせない余裕が必要なので、あまりおすすめできません。指が当たってしまうと、指先や爪を痛めてしまう恐れがあるからです。インソールの厚みやつま先のパッドの厚みでサイズ調整した方が、足への負担も少なく歩行しやすくなります。

▼ サイズがきつくなる原理

▼ インソールを敷いてサイズ調整する方法

▼ つま先にパッドを敷いて、よりサイズ調整する方法

▼ 中足骨パッドで、無理なくサイズ調整する方法

▼ まとめ

▼ 関連ページ

(写真・文/靴のパラダイス店長 大嶋信之)

インソールでサイズがきつくなる原理

インソールを敷くと、なぜサイズがきつくなるのでしょうか。

それは、インソールの分、靴の中の体積が小さくなるからです。厚めの靴下を履くと、靴下の厚みの分サイズがきつく感じるのと同じ原理です。ただ靴下と違う点は、インソールは靴の中の体積を減らすだけでなく、つま先へ足がずれ動くことを防ぐ点です。インソールを敷いて足の位置が高くなると、靴の甲で足が押さえられるので、つま先へ足が入りにくくなり、かかとが安定し履きやすく(歩行しやすく)なり、サイズもぴったりに感じます。

ですので、サイズの余裕分を見ながら、インソールの厚みを決めていきます。

インソールを敷いてサイズを調整する方法

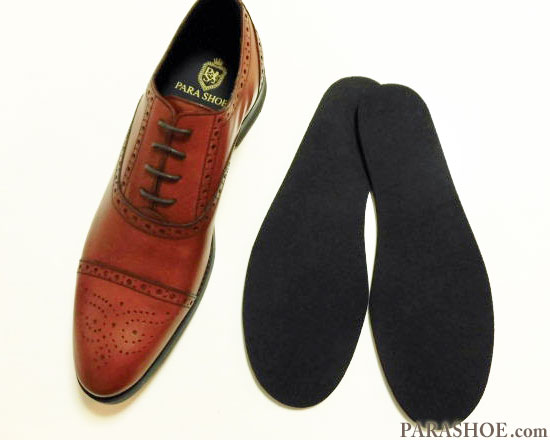

【1】インソールを用意

インソールを用意します。

サイズに余裕がある場合は、厚めのタイプを選択します。

サイズ別に売られているものもありますが、今回はフリーサイズ(24.0~28.0cm)のタイプを用意しました。

ちなみにインソールを入れる写真の靴のサイズは「25.0cm」。

■当店商品で「インソール」を検索

【2】インソールを入れてサイズを確かめる

インソールを靴に入れてみます。

さすがに、そのままだと大きくて入りません。(靴:25.0cm、インソール:24.0~28.0cm)

【3】カットするライン

フリーサイズのインソールには、サイズに合わせたカッティングガイドが入っていますが、今回はそれは使わずに、上写真の線部分(つま先両サイド)を、ハサミでカットします。

【4】インソールをカットする

つま先両サイドをカットしたインソール。

【5】靴に入れてみる

カットしたインソールを、靴に入れてみます。

今回はぴったり入りました。

入らない場合は、【4】つま先の両サイド、様子を見ながらつま先部分を追加でカットします。

【6】カッティングガイドとの比較

インソールに同封されていたカッティングガイド。

「25.0cm」に合わせてカットしてしまうと、小さ過ぎてしまいます。

写真左のピンク枠線が「25.0cm」、右は今回カットしてぴったりのインソール。右のインソールの方が大きいです。

(関連ページ:靴にぴったり合ったサイズのインソールを作る方法)

それでもサイズがゆるい場合

インソールを1枚敷いてもサイズが大きく余裕がある場合は、もう1枚追加して2枚敷くといった対処もありますが、履き心地を考慮し、より厚みがあるタイプに変更する、もしくは、つま先部分のみにもう1枚追加することをおすすめいたします。

つま先部分のみに追加する方法を、以下にご紹介いたします。

【1】もう1枚を貼る部分(範囲)

上写真の線より上の「A」の部分に、もう1枚追加し厚みをつけます。

【2】インソールをもう1枚用意する

つま先に貼るように、もう一枚インソールを用意します。

今回は、クッション性の高いスポンジタイプを用意しました。

矢印の部分でカットします。

【3】つま先部分のみをカットする

カットしたインソール。

【4】端の段差をなくす

ポイントとしては、境目の段差を滑らかにするため、端にハサミを斜めに入れてカットします。

斜めにカットした端の部分。

【5】両面テープを貼る

裏に両面テープを貼ります。

【6】つま先部分に貼り合わせる

インソールの裏に、両面テープで貼り付け完了です。

つま先のみに厚みをつけることで、足が靴内の前にずれるのを防ぎ、サイズの余裕が少なくなりますし、つま先のクッション性も増しますので、履き心地も良くなります。また、足の位置が靴内後部にとどまることで、かかとが安定し歩行しやすくなります。

つま先部分を無理なく厚くする方法(応用)

上記の手順でつま先部分に厚みをつけると、サイズはぴったりに調整できますが、逆にサイズが小さくなりすぎると、つま先が窮屈になってしまう場合があります。そんな場合には、つま先全体ではなく、中足骨(ちゅうそくこつ)と呼ばれる指のつけ根部分の下のみに、もう一枚パッドを追加する方法もあります。

【1】貼り付ける場所(範囲)

指のつけ根の骨(中足骨)の部分「B」の部分の裏に、もう1枚インソールを追加します。

「B」の形状に合わせて、インソールをカットします。

【2】インソールをカットする

「B」の形状に合わせてインソールをカットした後、すべての端の部分(3箇所)は、境界の段差を滑らかになるよう斜めにカットします。

【3】両面テープで貼り合わせる

インソールの裏の「B」の位置に、両面テープで貼り合わせて完了です。

指のつけ根部分のみに厚みをつけることで、つま先(指先)の余裕はキープしながら、つま先全体に敷いたときとほぼ同様の効果を得ることができます。

なお、この部分のパッドのことを、「中足骨パッド」、「メタターサルパッド」などと呼びます。

【まとめ】

革靴のサイズがゆるいままお履きになると、歩行の度に靴内で足がずれ動くことで、足裏の汗もかきやすくなりますし、摩擦熱も生じ靴内の温度も上昇しがちです。また、靴擦れもしやすくなります。

インソールでサイズ調整することで、これらの現象も改善できます。

なお、街の靴修理店の中には、元の敷革(中敷き)を剥がして、つま先にフェルトを入れてサイズ調整してくれるお店もありますので、ご相談いただくと良いと思います。

全国の靴修理店検索

https://shoepara.jp/repair/

【関連ページ】

どんな靴にもぴったりのインソール(中敷き)を作る方法

その靴にぴったり合った形状とサイズ(ジャストフィット)のインソール(中敷き)を作る方法をご紹介します。

ジャストフィット(ジャストサイズ)とは?

ドレスシューズ(革靴・ビジネスシューズ・紳士靴)における、ジャストフィット(ジャストサイズ)とはどういう状態のことなのか、わかりやすく説明します。

靴のサイズ感(サイズ選び)の目安-靴のサイズが合っているか確認方法

靴のサイズ感の目安を説明します。購入した靴のサイズが合っているかどうか、ゆとりがどのくらいなら良いのかを解説します。

靴擦れの原因と対処法(予防・対策)

かかとにできる「靴擦れ」の原因と対処法(予防策・対策)をわかりやすく解説します。